木屋平から献上されるエレメント

大嘗祭(=新嘗祭)の儀式の形が定まったのは、7世紀の皇極天皇の頃だが、この頃はまだ通例の大嘗祭(=新嘗祭)と践祚大嘗祭の区別はなかった。通例の大嘗祭とは別に、格別の規模のものが執行されたのは天武天皇の時が初めである。ただし当時はまだ即位と結びついた一世一度のものではなく、在位中に何度か挙行された。律令制が整備されると共に、一世一代の祭儀として「践祚大嘗祭」と名付けられ、祭の式次第など詳細についても整備された。延喜式に定められたもののうち「大祀」とされたのは大嘗祭のみである。また、大嘗会(だいじょうえ)と呼ばれることもあったが、これは大嘗祭の後には3日間にわたる節会が行われていたことに由来している。また後には通常の大嘗祭(=新嘗祭)のことを「毎年の大嘗」、践祚大嘗祭を「毎世の大嘗」とよびわけることもあった。

延喜式に式次第が定められた後も、多少変化した。室町時代末期、戦国時代には、朝廷の窮乏や戦乱のため、延期または行われなかったことなどもあるものの、天皇の代替わりに伴う重要な祭儀として、古くから継承されてきた。(Wikipediaより)

大正四年、大正天皇 即位の大典を京都で行うにあたって大嘗祭を復興した。徳島県としても麻布貢進を復旧せんことを請願した結果であった。

同年大礼使調度部長から「大嘗祭の儀に於いて悠紀殿、主基殿の神座に奉安する麁服は阿波国から織上調進する。調進者を指定し、晒布四端を調進せよ」と通達があり、直ちにこれを調進に着手した。

まず山崎忌部が神社の跡地に麁服の織殿を建築し、忌部の末裔である三木宗次郎を指名。調進にあたらしめ、三木氏は那賀郡木頭村で栽培していた麻を準備して山崎の八幡神社で晒し麻とした。

(昔の山崎忌部神社)

(昔の徳島駅)

(昔の千秋閣)

なぜ木屋平の谷口神社を紡績場所として選定したのか?麻を準備した三木家に近いだけの理由ではないことは言うまでもありません。(三木家に近いだけなら麻衣神社を選定しても良かったはずなんです)

個人的には谷口神社を選んだというよりも、隣りに構える剣山龍光寺の存在、いや、木屋平地域自体が選定されるに至る大きな理由があるように感じましたがいかがでしょうか。。。(谷口神社付近は木屋平を古代から治めていた(と思われる)松家氏の領地内ですね。)

儀式に使用する麁服に剣山大権現、松家氏の霊的な何か(?)をインストールする必要があったのかもしれません。勿論、三木氏もね。

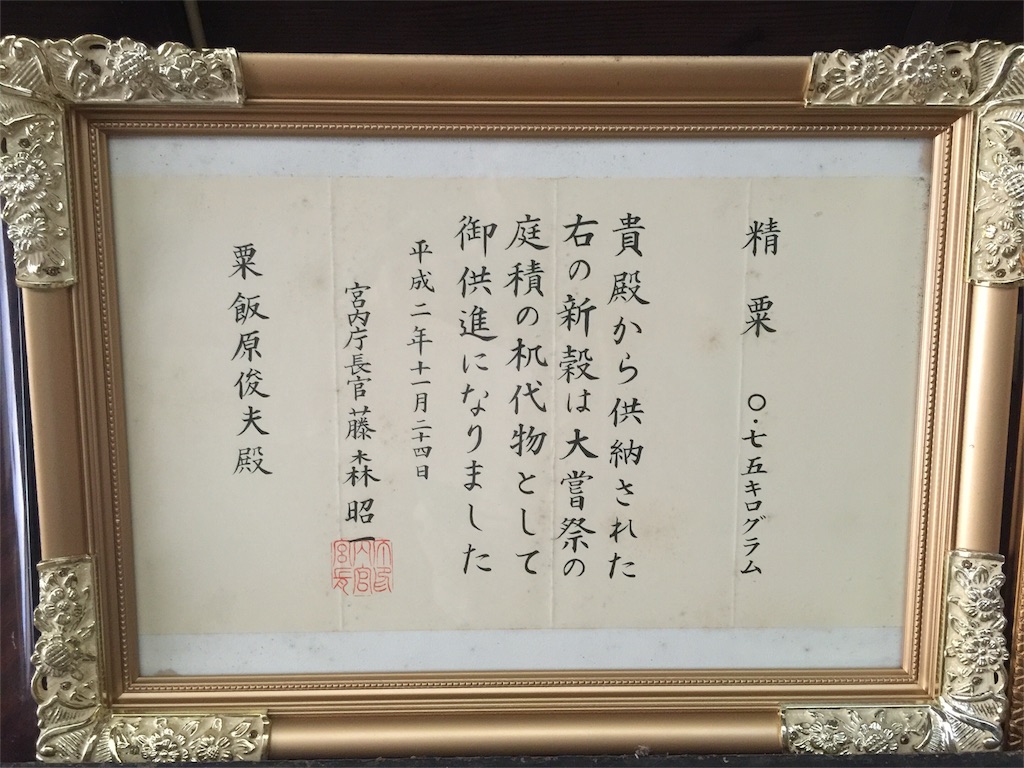

ちなみに神山町粟生野の粟飯原家は粟を献上しております。

こちらも古代から神山を治めていた大宜都比売命の末裔 粟飯原氏より霊的な何か(?)をインストールしているのではないでしょうか。

松家氏も粟飯原氏も平安末期〜鎌倉時代を起点として地域治政を司る立場から追われ、祖先の血筋を時勢に併せて選択していた可能性が高いと考えています。(当時は源氏・平家、北朝・南朝のいずれかの立場が重要だったと思われ… )

閑話休題。一世一代の祭儀である大嘗祭は古代からの天皇霊を降ろす儀式として阿波のルーツ、即ち天皇のルーツの「霊的な何か」をエレメントとして盛り込んだアイテム(ここでは麁服)が必要であったと考えます。

その観点から考えれば木屋平(と神山)は、とても重要な地域。

神山町の古代からの謎が解き明かされてきたように、木屋平の謎も解明する必要が出てきましたね。もう少し掘り下げて木屋平を調査してみたいと思います。