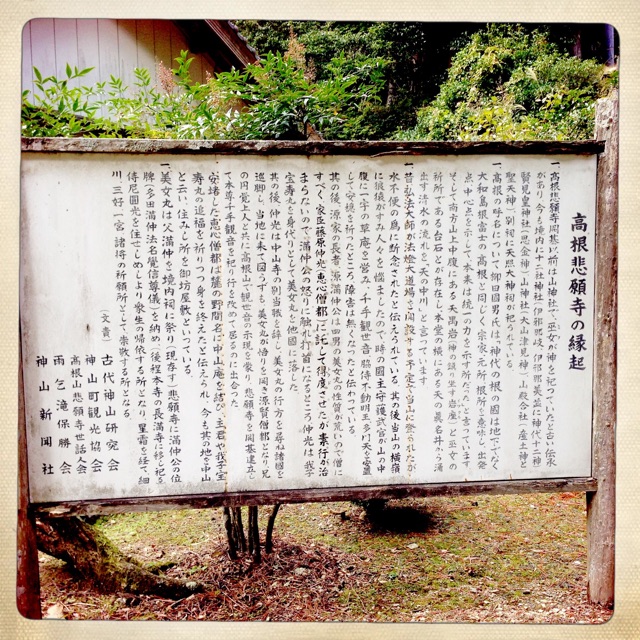

源氏の祖は神山 神根山に眠る(長満寺)

実子 美女丸が僧に籍を置いており、後年に訪れて弔ったとあります。

(もともとは悲願寺に満仲の位牌を安置して弔っていたようですが、後年に長満寺に降ろされたという伝承もあります)

ボリューム少ないのでおまけ

長満寺の裏手にこんもりした小山があります。

上山(神山)京地城址跡です。

確かに中世には城があったようですが、

その上には…

多数の小祠と「出雲神社」が…

神代の昔、上と下で戦争が起こった時、下の戦士は上の城を落とせず、多くの戦士が討たれたそうです。

下とは海人系 出雲(伊豆毛)族。上とは山上農耕民族の大日孁尊こと卑弥呼です。

もしかすると、この場所に出雲(伊豆毛)の戦士の屍が集められて葬られているのかもしれません…

あくまで推測の話なんですけどね。