平家の宝刀 小烏丸(高根山 悲願寺、祖谷山)

神領村高根の観音は高根に在り、高根と云所は昔平氏の党逃篭りし所也、一里斗山上に人家十余軒あり、この山上に観音堂あり往古より有りしと也、蓋し平氏の徒これを建てるが霊験ありて参拝多し皆平家の苗胤と云、昔の兵器を家に持伝えたりしが近世一人の山伏爰に有故に其祟ありて家栄ず、急ぎ霊神霊仏に納へしと也、里人此事を信じて則此山の観音に納む、其夜彼山伏悉く是を盗み取て去ると云々。

【祖谷山名主共より指上候古剣 二十七振】

このように高根や祖谷山で平家の末裔が代々受け継いできた名刀は現在も所在が明確になっていません。

また私の情報不足かもしれませんが、大々的に源氏の末裔から伝家の宝刀が盗まれたり没収されたという話はあまり聞いたことがなく、これは平家に伝わった刀の中に何か武具以外の使い道があり、時の権力者が採取していった可能性もあるのではないでしょうか。(ただし刀狩りをされた祖谷山名主の中での菅生氏は平家の残党を追ってきた源氏の末裔)

まず平家伝来の刀で有名なのが「小烏丸」。

桓武天皇の時代、大神宮(伊勢神宮)より遣わされた八尺余りある大鴉によってもたらされたと伝えられ、「小烏丸」の名はその大鴉の羽から出てきたとの伝承に由來する。

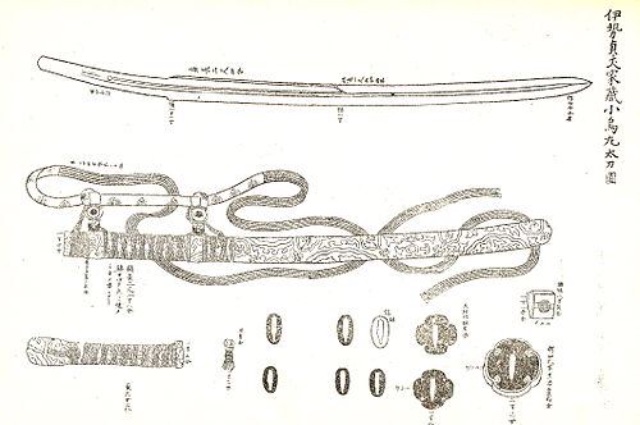

後に平貞盛が平將門、藤原純友らの反亂を鎮圧する際に天皇より拝領し、以後平家一門の重寶となる。壇ノ浦の戦い後行方不明になったとされたが、その後天明5年(1785年)になり、平氏一門の流れを汲む伊勢氏で保管されていることが判明し、伊勢家より刀身及び刀裝と伝來を示す「伊勢貞丈家蔵小烏丸太刀図」の文書が幕府に提出された。この「伊勢貞丈家蔵小烏丸太刀」は伊勢家より徳川將軍家に獻上されたものの、將軍家はそのまま伊勢家に預け、明治維新後に伊勢家より対馬國の宗氏に買い取られた後、明治15年(1882年)に宗家當主の宗重正伯爵より明治天皇に獻上された。

現在はこれが皇室御物「小烏丸」として、外裝共に宮內庁委託品として國立文化財機構で保管されている。(Wikipediaより)

小烏丸は平家の家宝として伝えられた刀で、刀工の祖と呼ばれた天国作とも伝えられている名刀。

結局、江戸期に伊勢家に伝来していることがわかりましたが、もしかするともともとは阿波で継承されていた小烏丸だった可能性も…

しかし、この小烏丸は天国の銘が刻まれてないそうです。

本来なら大宝律令の取り決めから必ず刀工の銘が刻まれていなければいけません。

この先、国宝を所有しない阿波から小烏丸が発見されれば、とても大きなニュースになりそうですね。

可能性は大いにあると勝手に思っています。(笑)